为您提供最优质的服务

为您提供最优质的服务

浏览:2761次

发布日期:2019-04-22

作者:

来源:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

我们有国民暖水壶,有国民床单,有国民弟弟,也有绕不开的国民老梗:高考。

这个梗,下至三岁,上至八十,都必定有所听闻。每个成长在中国的青少年,一踏入青春期,就自动进入了这片阴云的笼罩。

这个梗的厉害之处,在于它后劲十足。高考的结束就在一瞬间,但它对人的塑造,是一辈子的。

高考本来就是技术难度和运气难度相结合的考试,正如高三老师苦口婆心了一整年的教导所说,考好的不代表你很优秀,考差了不代表你一无是处。

它只是一场考试,充其量为你的未来指出一个方向,绝不是你的目的地。

我们为什么要谈论高考?

读完大学四年对高考念念不忘的人,就是受应试教育最深刻的人。

因为缺乏新的评价体系,只能从以往获得的成功里寻找认同感,或者从之前体系的失败中解释现在的萎靡。

从1977年恢复高考开始,高考经历了从“千军万马过独木桥”的超高难度到本科录取率近40%的转变,也从570万背景各异、年龄参差考生的共同参与变成975万高中在校生的较量。

四十年间,这场短短两三天的国民考试,已经成为了中国人的集体回忆,是媒体每年必追的关注焦点,无论是试卷中的黄金级难题、奇葩作文题,还是考场外上演的固定节目“警察叔叔智救迟到考生”,都是这场年度大戏中不可或缺的元素。

上海考生迟到两分钟被拒场外,母亲下跪求情泣不成声。

不一定每个人都记得自己的小学联考、中考,但一谈起高考,大都能说起一些生动鲜活的回忆。

对于穿着丑陋、肥大的校服,在古板的教学楼里挥洒青春,被“上大学就可以疯玩”的鸡汤灌溉成长的高中生来说,高考不仅是场生命级的考试,更是长大成人的仪式。

当我们在谈论高考,那些十八岁的自己拥有的气魄、理想,经过时间的涤荡出落得更加动人。

但是,把大学四年的每分每秒都花在纠结高考回忆的那些人,真的对得起当初的期盼和憧憬吗?

自怨自艾型

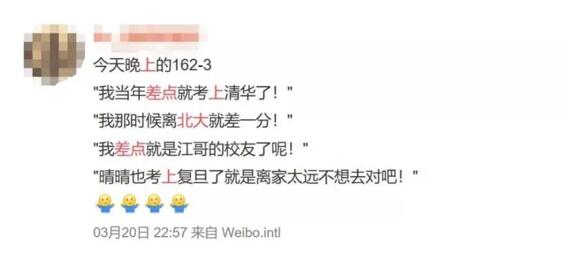

“要是当时没手贱选了C,我就上清北了。”

每个人的大学交友圈里,一定有(也许不止)一个“只差一丢丢就能上清北”的人。

此人大概率来自声名显赫的高中,声称自己排在级里前十,在教育背景上,就能博得不明真相的群众先入为主的追捧。

当终于有勇士问出“你高中这么牛,怎么沦落到我们这野鸡大学”的时候,TA眉头一皱,开始排练了一个暑假的悲情戏表演,从食物中毒造成腹泻、手心出汗导致手滑、十公里外新房装修听不清听力等各种新奇的角度,解释自己高考失利的原因。

词句间透露出”和你本无缘分,全靠我纡尊降贵“的蜜汁优越感。

在《人人都在说谎:赤裸裸的数据真相》中,作者通过大量数据分析和比对得出结论,高考时一两分的落差其实并没有成为人生分水岭的决定性作用,只差一分上名校和只比名校高一分的两个同学,本质上职业发展道路和日后的薪酬水平并没有显著差别。

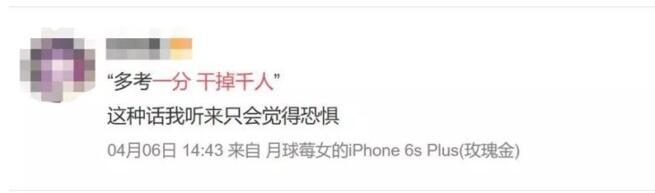

多年以后,你发现当年信誓旦旦“干掉”的千人,现在其实与你差不多。

持“如果考上了清北,我的人生就此不同”观念的人,可以洗洗睡了。别人毕业后挣三万,你毕业后挣三千,不是因为学校不同,只是单纯因为你水平不够。

惺惺相惜型

来到陌生的环境,第一件事当然是结识新朋友,紧紧抱团迎接新学期的腥风血雨。

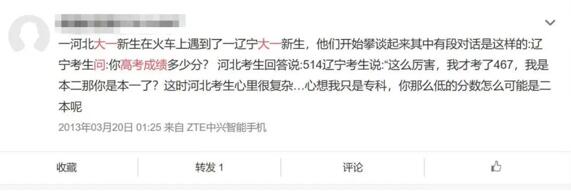

“以成绩决定交友圈”的学生思维还没被身高相貌、经济状况等社会标准完全取代,高考成绩就成了大学新生的名片。

开学第一天,“其乐融融”的班级氛围

抱团第一步,问对方的高考成绩。

绝对值之差在十分以内,是兄弟,当场认亲,宜勾肩搭背、相约打球洗澡开黑;

二十分之内,是饭友,可以每天见面一小时,聊天说地;

二十分之外,不好意思,我们本来就不应该在同一所大学,一定是哪一方手滑填错了志愿,从此你住球场南,我混跑道北,大学四年,老死不相往来。

乍看这交友标准有点随便,但细想之下,相近的高考成绩,意味着相似的智商水平、学习习惯和自我期许,能交到意气相投的朋友也很正常。

但如果有且只有这一条标准,无异于将自己束缚在旧的框架之中,少了点向外挣脱的张力。

只交和自己相似的朋友,本质上是一种自恋,就像红烧肉不能连续吃三十天一样,天天碰到的全都是复制版的自己,一定会腻的。

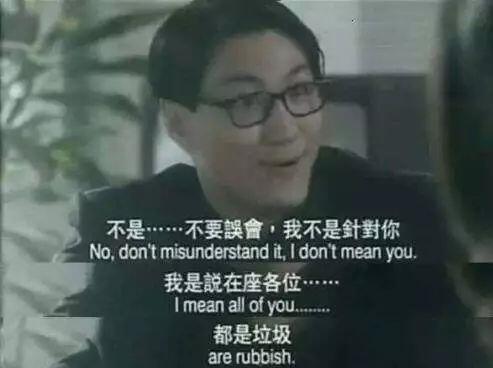

自吹自擂型

“我是当年全省的高考状元。”

学霸模样的TA啜着珍珠奶茶,云淡风轻地说出这句话,缓缓抬头,准备迎接对面的人的崇敬目光和彩虹屁,最好略带点高分贝尖叫,好让隔壁桌的同学也了解一下。

换了小新同学,高考状元这事迹毕竟光宗耀祖,确实也可以吹一辈子。但彩虹屁毕竟全都是泡沫,只要吹过三五次,人设就只能从“隐藏学霸”断崖式下跌到“自大狂”,收获身边同学的塑料赞美,和背后有如黄河波浪般翻滚的白眼。

高考成绩厉害是一回事,那是学习能力的一部分证明。但这份能力能不能顺利通过大学体制、社会体系的捶打,又是另一回事了。

沉迷高考带来的光环,时时刻刻谨记自己是个高考胜利者的人,在受到挫折的时候,只会摔得更痛,甚至怀疑人生。

不信的话,期末的时候大可问问TA,固体物理的考试拿了多少分?编译原理拿A没有?高考状元并不等于一路开挂,该受的煎熬,一科也不能少。马原毛概面前,人人平等。

攀比大赛型

自吹自擂型进化到2.0,是拉着别人一起进行攀比大赛,携手闪瞎旁观同学的眼睛。

不是一省人,进了一家门,初次见面,一定是强调和而“不同”。谁比谁困难的问题,也是谁比谁优越的问题。去年的高考,北京的一本上线率全国第一,高达34.13%,反观山东,只有可怜巴巴的15.07%,连一半都够不着。

同是考进顶级名校,来自河北河南山东等高考大省的同学作为激烈厮杀的胜利者,在智商和情商上都有秒杀生活在温室里的“城里人”的自信,而“躺赢”的本地人则为自己从小接受的素质教育而自豪,自觉是德智体美劳全面发展,不落入死记硬背的窠臼之中的新型人才。

我看不惯你的努力学习、沉闷生活,你不待见我的轻松愉快、五光十色,两者之间砌起一堵看不见的墙。

重点全错型

和对高考耿耿于怀、念念不忘的群体形成强烈对比的,是什么重点都划不出来,记忆点漫天自由飞舞的同学们。

对于那场写满了腥风血雨的高考的记忆,他们的重点和旁人的落差,大概有三千尺那么远。

深深镌刻在他们脑内的,不是抽象的作文题,而是监考老师全程悬而未决的鼻涕;不是复杂的代数题,而是隔壁班花考完之后飞扬的裙裾;不是五颜六色的氢氯钾钠银、氧钙镁钡锌,而是考试当天食堂青菜里那条肥美多汁的草虫。

比起竞争的激烈,有些人更记得青春的温情。

别人笑你净记得这些有的没的,其实,这种用主观意念强行打败客观存在的乐观主义精神的宝贵之处,在于成功将高考的焦点模糊对焦,为过去蒙上玫瑰色的柔软滤镜。

以一敌百的比拼不再是问题的中心,考试背后的生活才是记忆宝库中无价的小宝贝,在几年、几十年以后依然可以精确复述。

佛系考生型

高考是什么,从递上答卷、走出考场的一刻起,就没有所谓了。考场外清风拂面,佛系考生的心中没有填志愿、报学校这些俗气的烦恼,只有满肚子的约会计划、出游计划。

学习是场修行,要全程保持闭眼;高考是场冥想,脑海要清除杂念。

回头想起那两三天,佛系考生的记忆犹如被抹上了上等的洁白乳胶漆,科目考试顺序不记得,最终考出来的分数不记得,甚至连自己选了文科还是理科,也得恍惚三秒才能想起来。

虽说高考好歹算是件人生大事,来到佛系考生这里,也只是轻如鸿毛的过眼云烟。

遗忘是一种智慧,一个没有历史的人最擅长就是创造历史,在记忆比金鱼还短的他们眼中,过去是一张白纸,未来也是一张白纸。

所以,他们最有资格向那些苦苦纠缠在高考上的同学奉劝一句:

你已经是个成熟的大人了,是时候放下高考,去建设新的人生了。